Upacara Ngertakeun Bumi Lamba merupakan sebuah upacara sakral "Sunda-Nusantara-Bhuwana". Tahun 2010 ini, upacara diselenggarakan di Gunung Tangkuban Parahu, Lembang, Jawa Barat pada 26 Juli. Dalam upacara ini diundang dan hadir saudara-saudari pemangku adat dan spiritualis dari daerah adat Sunda dan daerah lain khususnya dari Nusantara, di antaranya Semarang, Dayak Segandhu dari Indramayu, Bali, Aceh, dan Bugis. Upacara Ngertakeun Bumi Lamba 2010 Menurut Gin-gin Akil, sebagai Kanta Purwadinata (Koordinator Acara), upacara ini dilakukan sebagai sebuah persembahan cinta kasih, untuk berterima-kasih dan mendoakan seluruh isi dunia dengan ritual yang prinsipnya adalah membagi keindahan rasa yang dimulai dari ketulusan hati dan rasa kebersamaan, yang jelas sesuai dengan nama upacara ini, yaitu ngertakeun (dari kata dasar kerta; berarti “menyejahterakan”) bumi lamba (alam jagat atau dunia sebagai alam kosmos). Tujuan-tujuan mulia itu diwujudkan dalam bentuk persembahan berupa sasajen, pembacaan mantra, nyanyian suci, musik tradisional, tarian jiwa, meditasi, dengan tatacara masing-masing yang digelar bersama-sama secara harmonis. Sasajen yang dibawa Sebelum melaksanakan upacara Ngertakeun Bumi Lamba, ada beberapa rangkaian kegiatan sebelumnya yang masih berkaitan dengan kegiatan utama, yaitu Tumpekan (berkumpul) danNgabungbang/Nawang Bulan (menerawang/melihat bulan). Tumpekan dilaksanakan dua hari sebelum upacara Ngertakeun Bumi Lamba. Tumpekan dalam acara tersebut dilakukan sebagai upacara rutin warga Bandung yaitu pepeling poe larangan Bandung yang artinya “nasehat hari larangan Bandung”. Ngarajah yaitu pembacaan mantra yang berisikan puji-pujian terhadap Yang Maha Kuasa dan para leluhur, dan diakhiri dengan pematangan teknis upacara Ngertakeun Bumi Lamba". Sasajen Selanjutnya Ngabungbang/Nawang Bulan dilakukan satu hari sebelum acara utama. Pelaksanaannya pada malam hari menjelang bulan purnama penuh. Acara ini dibuka dengan rajah pamuka yang diiringi oleh alat musik kuno (buhun) dari bambubernama karinding ala Sunda (karena di berbagai tempat juga alat musik ini dikenal dengan berbagai nama dan varian), celempung (alat musik ritmis dari bambu besar), dan jentreng (sejenis kecapi). Selanjutnya dilakukan pembacaan kidungyang berisikan nasihat-nasihat leluhur Sunda, penyampaian nasihat-nasihat dari para pupuhu (sesepuh) Bandung yang berisikan tentang hubungan manusia, alam dan Sang Pencipta sesuai dengan ajaran Kesundaan, semacam sawala "neuleuman rasa kasundaan" (mendalami rasa kesundaan). Upacara dilanjutkan dengan penyucian diri dan benda pusaka dengan media air; lalu setelah bulan purnama penuh terlihat dilanjutkan dengan Tarawangsa dan tari-tarian. Pada sesi akhir acara ini, para peserta yang hadir ikut menari diiringi oleh musik Tarawangsa dan mandi cahaya bulan purnama. Sebagai penutup dibacakan rajah penutup. Menari di bawah sinar bulan purnama Dua kegiatan kemudian mengantarkan pada upacara Ngertakeun Bumi Lamba yang dilakukan keesokan harinya ketika matahari terbit dan terang di awal pagi di puncak Gunung Tangkuban Perahu di sisi Kawah Ratu & Kawah Upas. Persiapan upacara Ngertakeun Bumi Lamba dilakukan sejak pagi hari. Masyarakat Bandung dan sekitarnya serta masyarakat luar Bandung yang ikut serta dalam acara tersebut, terlihat mengenakan pakaian adatnya masing-masing dan membawa berbagai perlengkapan upacara, seperti: sesajen, hasil bumi, alat musik tradisonal, benda pusaka, dan perlengkapan upacara lainnya. Kemudian, perlengkapan upacara tersebut disusun rapi di tengah-tengah para peserta yang hadir. Wanita dan pria menari Penyucian pusaka Semua rangkaian prosesi di atas dilaksanakan dengan harapan mulia, yaitu agar manusia mampu menghadirkan rasa terbaik, tulus dan kasih sayang yang paling mulia di dalam hati masing-masing sehingga dapat tercipta hubungan harmonis antara manusia, alam, leluhur, dan Sang Pencipta yang kemudian dapat mewujudkan kehidupan yang penuh damai dan cinta kasih bagi seisi dunia. Rahayu!

Kebudayaan Jawa adalah kebudayaan yang mengutamakan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian. Semua unsur diatur secara harmonis dan berdampingan, baik itu hidup dengan mati, alam dengan makhluk hidup. Semua hal yang tidak cocok mengharuskan untuk dihindari; setiap yang bisa mengganggu keseimbangan itu cepat diperbaiki agar semua kembali harmoni. Umumnya yang mengganggu keseimbangan manusia adalah pola manusianya, baik masalah manusia dengan manusia atau manusia dengan dengan alam. Untuk mengatur semua itu agar kembali benar adalah perlunya kepimpinan dan tanggung jawab pimpinan masyarakat. Kesulitan dalam masyarakat Jawa adalah setiap keseimbangan itu diganggu oleh pola manusia dengan manusia yang umumnya bisa menimbulkan konflik (harmoni terganggu). Untuk menghindari konflik, umumnya masyarakat Jawa mengutarakan ketidakcocokan itu dengan memendamnya. Di masyarakat Jawa umumnya ada golongan sosial, misalnya golongan priyayi (bangsawan) dengan rakyat biasa. Ada lagi golongan santri dengan golongan abangan (masyarakat yang kurang peduli dengan syariat agama). Dalam bahasa Jawa ada kelas atau tingkatan tingkatan yang bisa menggambarkan pengaturan pengucapan dalam golongan sosial. Tingkatan Sosial Bahasa Jawa - Ngoko

Bahasa ngoko adalah suatu tatanan bahasa yang paling bawah, digunakan dalam percakapan sehari-hari antara yang lebih tua dengan yang muda, orang sederajat atau teman sejawat, atasan keapada pegawainya (bawahannya). Contoh: Lho, koen mau wes mangan a? (Lho, kamu tadi sudah makan?) - Ngoko andhap

Ngoko andhap digunakan kepada siapa saja yang sudah akrab akan tetapi masih menghormati satu sama lain. Ngoko andhap itu dibagi menjadi dua: antya basa dan basa antya. Ngoko andhap antya sampai sekarang masih digunakan, akan tetapi ngoko andhap antya sudah lama tak digunakan bahkan sudah tak lagi dilestarikan dan dianggap sirna. Contoh: Lho, samean mau wes maem a? (Lho, kamu tadi sudah makan?) - Madhya

Madya adalah bahasa yang sering digunakan dalam masyarakat pedesaan atau masyarakat gunung. Madhya dibagi menjadi dua: madhya ngoko dan madhya krama. Madhya ngoko adalah sebuah bahasa yang dikalobarasi dengan bahasa ngoko tetapi lebih lekat kedaerahan; bisa dibilang bahasa daerah setempat yang tak semua orang Jawa mengerti. Ciri-cirinya: - Saya diganti menjadi kula.

- Anda menjadi dika.

- Awalan tak- diganti menjadi kula.

- Awalan ko- diganti menjadi dika.

- Awalan di- tidak berubah.

Contoh: Lho, dika wes maem a? (Lho, kamu sudah makan?) Sedangkan madhya krama biasa digunakan masyarakat desa berbicara dengan orang yang baru kenal atau orang yang dihormati. Bisa dikatakan hampir sama dengan ngoko andhap tetapi memunyai batasan: orang muda kepada yang lebih tua atau dihormati. Ciri-cirinya: - Saya, diganti menjadi kula.

- Anda, diganti menjadi sampeyan, samang.

- Awalan tak- diganti menjadi kula.

- Awalan ko- diganti menjadi samang, mang.

- Akhiran -ku diganti menjadi kula.

- Akhiran -mu diganti menjadi sampéyan, samang.

- Akhiran -e tetap tidak berubah.

Contoh: Lho, samang sampun maem? ( Lho, kamu sudah makan?) - Madhyantara

Bahasa madhyantara terbentuk dari madya krama akan tetapi kalimat-kalimat yang ditujukan adalah kepada orang yang diajak bicara ditambahi dengan bahasa krama inggil. Bahasa madhyantara dulu biasa digunakan priyayi kecil atau anak bangsawan kepada utusannya. Akan tetapi, bahasa ini sekarang sudah jarang dipergunakan. Ciri-cirinya hampir sama dengan bahasa madya Contoh: Lho, samang sampun dahar? ( Lho, kamu sudah makan?) - Kromo

Bahasa kromo atau krama adalah tingkatan tengah dalam bahasa Jawa sebelum kromo inggil di mana tidak semua kosakata yang diucapkan diganti dengan bahasa alus. Kromo digunakan kepada orang yang baru kenal atau sejawat yang lebih dihormati. Contoh: Lho, samean sampun nedo? (Lho, kamu sudah makan?) - Kromo Inggil

Bahasa kromo Inggil adalah bahasa di mana pengucapanan krama dicampur dengan krama inggil. Bahasa krama biasa digunakan priyayi kecil (anak bangsawan) dengan priyayi yang lebih tua, anak muda kepada orang yang lebih tua. Ciri-cirinya: - Saya diganti menjadi kawula, abdidalem kawula, atau dalem.

- Anda diganti menjadi panjenengan dalem atau disingkat nandalem.

Contoh: Panjenengan dalem sampun dahar? (Kamu sudah makan?) - Bagongan

Bahasa bagongan mulai dikembangkan pada masa pemerintahan Sultan Agung. Basa ini biasa digunakan di lingkungan kraton Mataram dengan tujuan untuk menghilangkan kesenjangan antara pejabat istana dengan keluarga raja. Seiring dengan perkembangan, bahasa bagongan sekrang sudah jarang digunakan dan bisa dikatakan hampir punah kecuali oleh orangtua yang dulu pernah mengenal bahasa ini Ciri-ciri: - Saya diganti menjadi manira.

- Anda diganti menjadi pakenira

- Ya diganti menjadi enggeh.

- Tidak diganti menjadi mboya.

- Bukan diganti menjadi seyos.

- Saja diganti menjadi mbesaos.

- Ini diganti menjadi puniki.

- Itu diganti menjadi puniku.

- Apa diganti menjadi punapi.

- Ada diganti menjadi wenten.

Contoh: Pakeniro pilih puniku mbesaos. (Kamu pilih itu saja). - Kedhaton

Basa kedhaton dipergunakan dalam area kedhaton/keraton. Bahasa ini juga hampir hilang dan perlu pelestarian.Ciri bahasa ini adalah penyampaian yang halus dan kosakata yang digunakan tergolong tinggi dan sastrawi. Contoh: Kawula mirsani panjenenganipun ing dalem jawi. (Saya melihat kamu di luar). Tidak ada gambaran dalam bahasa yang lebih pantas untuk dilihat dari segi perbedaan dialek dan bahasa sehari hari. Dalam masyarakat Jawa terdapat penuturan penggunaan bahasa; dalam penerapannya masyarakat jawa sering menyebutnya dengan unggah-ungguh. Seiring dengan perkembangan zaman semakin kritis kondisi bahasa Jawa. Tatanan penggunaan bahasa dan unggah-ungguh telah berkurang. Hampir lebih dari masyarakat muda Jawa sekarang tidak mengerti bahasa tata krama. Ini disebabkanya pendidikan orang tua yang kurang kepada anaknya dan penggunaan bahasa yang lebih sering didengar (umum) adalah bahasa sehari-hari tidak lagi digunakan tingkatan sosial dalam bahasa pengucapan yang dipergunakan. Faktor lain karena pendidikan bahasa Jawa dalam sekolah tak lagi optimal dan bahkan dalam sejumlah sekolah modern telah ditiadakan pelajaran bahasa Jawa. Jika ditelaah kembali dalam bahasa Jawa itu terdapat sebuah tatanan penghormatan kepada orang yang diajak bicara dan budi pekerti yang luhur bagi orang yang berbicara.

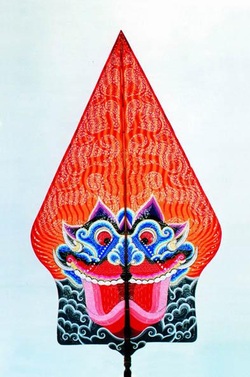

This is your new blog post. Click here and start typing, or drag in elements from the top bar.  Gegunungan, atau kayon, atau gunungan, itu ditancapkan ki dalang. Tegak dan agung sekaligus misterius. Ki dalang menarasikan sebuah keadaan di sebuah waktu dan di sebuah tempat yang diperankan oleh lebih dari satu sosok wayang. Dan benda pipih dari kulit itu dicabut lagi dari gebok pisang, diputar-putar untuk kemudian hilang dari pandang. Gamelan berhenti. Lakon dimulai. Penonton diam. Kita tahu, wayang—seperti juga film, drama, opera, dan seni pertunjukan lain—adalah panggung yang mementaskan ironi manusia. Ia penuh dengan adegan kasih-sayang namun juga sesak oleh adegan perseteruan dan pertumpahan darah. Dan setiap adegan akan beralih ke adegan lain setelah gegunungan ditampilkan kembali. Gegunungan, entah sejak abad kapan, telah dicitrakan sebagai penanda sebuah babak, pemisah scene sesudah dengan scene sebelum. Meneliti gegunungan lebih dekat, kita akan saksikan sebuah pemandangan yang paradoksial: rimbun namun seram. Sebuah pohon vertikal di tengahnya dililit oleh seekor ular berkepala naga di bagian atas gegunungan. Di sekitar ular itu bermainlah sekelompok monyet yang memanjat dan menggelantung sesuka diri dan berbagai spesies burung yang hinggap di dahan-dahan, bebas seperti di hutan. Terbayanglah suara-suara satwa liar nan bising. Di bawah ular, bertengger seekor macan mengaum di sebelah kiri dan seekor banteng yang merundukkan kedua tanduk yang runcing di kanan—keduanya saling berhadapan tapi tak bersentuhan. Di antara hewan karnivora dan hewan herbivora itu terukir sebuah kepala raksasa—Batara Kala dengan mulut menganga. Di bawah kepala raksasa tergambar sebuah kolam renang persegi dengan airnya yang kebiruan tanda kejernihan hati, yang di sisi kanan-kirinya menganga mulut dua ekor garuda bermahkota. D bawah kolam renang, terhias sebuah pendopo atau istana dengan dua daun pintu tertutup. Di depan bangunan itu terdapat anak-anak tangga yang mengkilat lagi licin. Di ujung tangga bertengger dua penjaga istana, patung Dwarakala berambut kasar serta mempertontonkan barisan gigi yang runcing dengan bola mata seperti keluar dari rongganya; keduanya memegang pedang terhunus dan perisai siap menghalau siapa saja yang nekad mendekati kawasan larangan itu. Suasana begitu ketat dan angker. Gegunungan menggambarkan buana yang berlapis. Ia meneduhkan juga melindungi, membuat satwa merasa di belantara—rumahnya sejati. Ia bukan dunia manusia, tak tersentuh peradaban. Namun, gegunungan pun bisa menjadi dunia materi, jagat umat manusia—dengan istana dan kolam renang—wahana para raja dan dewa yang tak bisa dijangkau oleh petani dan nelayan. Ia eksklusif dan normatif, dijaga pengawal setia. Di adegan-adegan tertentu, ia bisa menjadi latar kahyangan kediaman Batara Guru, istana Yudhistira di Amarta, atau mandala tempat para resi menjauhi dunia ramai. Ia tempat orang-orang istimewa bercengkrama. Namun, bila gegunungan dibalikkan, mata akan menangkap lembar lain: sebuah pemandangan yang punya kesan tunggal: mengerikan! Didominasi oleh warna merah menyala, sisi gegunungan yang satu ini menampilkan sesosok kepala raksasa lain dengan mulut terbuka lebih lebar siap menerkam apa pun yang tak menyenangkan dirinya. Mata melotot dan tak cocok buat hiburan anak kecil, dengan lubang hidung yang tak indah. Di bawah kepala itu terbentang garis-garis melengkung membentuk gelombang—alunan lautan, dengan warna hitam. Dan lautan bukanlah ajang manusia menetapkan diri—kecuali nelayan yang mengapung di permukaannya. Ia tempat ikan dan binatang air menikmati hidup, dan hanya Dewa Waruna dan makhluk naga yang merajai di dalamnya. Ia kegelapan semata. Sisi “kayon api” ini selalu melatari adegan yang penuh kemurkaan. Roh Rahwana yang penasaran dan menjelma menjadi sosok lain yang tak kalah antagonisnya, akan diusir oleh Hanoman yang telah sepuh namun setia menjaga amanah (seperti seorang kuncen tua yang patuh menjaga Gunung Merapi hingga ajalnya itu) untuk kembali ke jasadnya yang dijepit dua gunung kembar jelmaan anak kembarnya yang dibunuh guna mengelabui Sinta dulu, dan sisi gegunungan ini akan bergetar sebagai tanda bahwa dunia menyaksikannya. Ia mewakili keresahan. Gegunungan juga sebuah keteraturan, sebuah sistem, yang menggambarkan dunia kosmos peradaban yang kuno. Tersimbol dengan apik bagaimana ketiga dunia tersebut—dunia atas, dunia tengah, dunia bawah—menampilkan diri sebagai sesuatu yang ajeg, yang tak berubah. Dunia atas adalah dunia yang tak tersentuh tadi, yang sakral serta suci; dunia tengah adalah alam manusia di marcapada, yang penuh intrik dan muslihat namun juga tempat berbagi suka dan cinta; dunia bawah adalah alam profan, alas di mana makhluk-makhluk kotor berkecimpung dan terkubur hina. Secara sederhana namun penuh seloka, gegunungan berbicara: manusialah yang harus mengaturkan diri ke dalam alam, dialah yang wajib mengikuti aturan jagat raya dan berlapang dada berbaris dalam susunan semesta—seperti Semar dan ketiga anak badungnya. Kita menjadi paham, sebuah lakon dan sejumlah babak dalam kehidupan wayang akan lebih dimengerti dengan hadirnya gegunungan. Gegunungan adalah latar, adalah alam, adalah tempat manusia merasa kecil dan menjadi terbatas—apalagi ketika ia marah mengepulkan asap dan meludahkan apinya. Itulah alasan mengapa gegunungan yang diukir dan dicipta, kenapa gunung yang dijadikan simbol oleh leluhur dahulu. Ia dekat namun tak bisa didekap, dan nenek moyang kita telah paham betul itu. Kayon itu ditancapkan kembali oleh ki dalang. Lakon boleh usai dan penonton pulang membawa kisah heroik dan sarat falsafah. Namun itu bukan berarti lakon hidup selesai. Masih mengantri banyak lakon lain di depan sana, yang entah di mana ia berujung dan itu bukan urusan kita sekarang. Urusan kita dalam menjalani hidup yang sekejap ini hanya: bagaimana agar gegunungan tetap pada sisinya yang rimbun dan suci namun juga tetap angker agar manusia tak berani mengusiknya. Salam Nusantara!

Apa kabar bahasa Indonesia? Bahasa yang dibakukan menjadi “bahasa nasional” sejak para perintis kemerdekaan sepakat seiya-sekata dalam Sumpah Pemuda-nya, kini telah berusia 82 tahun. Kita tak tahu, tua atau masih remajakah bahasa ini? Sebagai sebuah entitas dari sebuah negara bernama Indonesia, ia masih ada, tetap dipergunakan dalam pidato kenegaraan, dalam suratkabar, kampanye parpol, iklan, lagu pop, acara infotainmen, pengajaran di sekolah, hingga arisan ibu-ibu muda di sudut rumah sebuah kota besar. Laiknya manusia, bahasa senantiasa bergerak, berubah, berdialektika dengan zaman dan alam. Dan ini yang jelas: ia bebas, tak bisa dikontrol dan dibelunggu. Ia makhluk arbitrer, mana suka, tak harus dipahami oleh segenap penduduk—apalagi oleh seluruh masyarakat bangsa. Bahasa merupakan kode verbal yang cukup dimengerti oleh sebuah komunitas kecil yang terdiri atas sejumput orang. Bila simbol yang tersampaikan dapat dipahami oleh si penangkap, sahlah ia disebut sebagai bahasa. Tak perlu ada seorang profesor linguistik untuk menerjemahkan makna dari sebuah SMS antar-anak SMP yang hanya memakai huruf konsonan dengan variasi huruf besar dan kecil yang sembarang—bahkan tak jarang disisipi angka serta tanda baca yang mengungkapkan perasaan tertentu dan takkan bisa dimengerti oleh orangtua mereka. Bila kita mau melihat ke masa belakang, bahasa Indonesia telah merintis dirinya sejak masa kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha berkembang di Kepulauan Nusantara. Terutama di pesisir-pesisir sebagai tempat lalu-lalang para pedagang, bahasa yang “tunggal” sangat dibutuhkan. Konon, dengan bahasa Melayu-lah para pelaut-pedagang-penjelajah berkomunikasi, dengan kosa kata yang berkaitan dengan aktivitas niaga tentunya. Sementara, bahasa Sansekerta lebih berkembang di pusat kota, pusat birokrasi, pedalaman yang memproduksi hasil pertanian, yang jauh dari laut. Dan jangan dilupakan peranan para pengelana berkulit kuning, yang dengan itu kosa kata Cina pun ikut meramaikan bahasa pergaulan ini, lingua franca. Dan begitu berduyun-duyun orang-orang Timur Tengah ingin membeli rempah-rempah yang banyak bertebaran di bumi Nusantara dengan harga yang cukup aduhai, kosa kata Arab secara suka rela menyelinap di antara bahasa pergaulan ini. Hampir berbarengan dengan orang-orang Muslim, berbondong-bondong bangsa Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris—termasuk Denmark, Swiss, Belgia dalam jumlah yang lebih sedikit—ingin pula memborong hasil bumi Nusantara dengan harga yang jauh lebih murah daripada membeli dari orang-orang “Atas Angin” itu. Mulai masuklah kosa-kosa kata bangsa-bangsa Eropa tersebut, dengan pelafalan khas orang-orang pribumi. Jadilah orang Malaka dan Maluku menyebut meriam untuk peluru bundar (cannon ball) yang ditembakkan di atas perahu dagang Portugis—sebuah penamaan yang iseng setelah mereka mendengar orang Portugis berdoa dan menyebut nama “Bunda Maria” sesaat sebelum melepaskan peluru bundar tersebut. Atau, bila kita tarik garis yang lebih panjang ke belakang, menurut para arkeolog dan linguis, bahwa bahasa-bahasa yang tersebar di Nusantara merupakan turunan dari bahasa Austronesia dari Kepulauan Formosa (di Taiwan sekarang) sejak 60-100 abad lalu. Dengan melalui migrasi yang bergiliran, rute yang satu dimulai dari Formosa, Filipina, Borneo, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, Papua, hingga Polinesia serta Oceania. Sedangkan rute kedua, dari Borneo bahasa pecahan dari rumpun Austronesia ini bergerak ke Jawa lalu Sumatra, Vietnam, bahkan Madagaskar di sebelah timur Benua Afrika. Tak perlu mengernyikan dahi bila kita menemukan kosa-kosa kata yang bunyi dan maknanya hampir sama atau tak berubah di pulau-pulau Nusantara. Dan inilah yang boleh kita sebut bahasa daerah, di mana belum ada pengaruh Sansekerta—terlepas dari pendapat beberapa ahli yang menyebutkan bahwa bahasa-bahasa Nusantara-lah induk dari bahasa Sansekerta. Bahasa daerah sebagai bahasa ibu tentu bersifat lokal, merupakan wujud kearifan lokal. Suara alam dan bentuk lingkungan mengilhami pribumi menciptakan bunyi yang dimaknai sendiri dan disetujui oleh kelompoknya yang jumlahnya terbatas. Karena kebutuhan hidup mendesak mereka untuk berinteraksi dengan kelompok lain, terjadilah sistem barter kebutuhan, termasuk barter kosa kata. Dari sini, bunyi kata bergeser. Penutur-peminjam yang membawa kata bersangkutan ke kelompok asalnya membunyikannya dengan sedikit berbeda walau makna sama; lahirnya kata orang, urang, kitorang. Lalu entah lupa atau lidah yang berbeda, penutur di etnis lain memakai kata tersebut dengan makna yang sedikit berbeda, bahkan kemudian berjauh dengan kata asalnya. Amis menurut urang Sunda (manis) berbeda dengan amis menurut wong Jawa (anyir). Begitu datang bahasa-bahasa di luar Nusantara, maka pribumi pun mulai menggunakan bahasa asing tersebut, mulai meninggalkan bahasa ibu mereka. Mereka memandang bahasa Sansekerta, Cina, Arab, Eropa jauh lebih modern daripada bahasa ibu mereka. Lambat laun, terdesaklah bahasa-bahasa daerah ini, dan sekarat—kecuali kata-kata primer. Dominasi perdagangan, politik, dan industri secara perlahan menindas bahasa-bahasa ibu Nusantara. Apalagi setelah kolonialisasi bercokol, menghilanglah kata-kata ibu tersebut tanpa bekas dan jejak. Sebuah kata dibawa oleh penjelajah asing itu beserta dengan konsep dan bendanya, yang pastinya baru bagi orang pribumi. Portugis mengenalkan kata almari dan nenek moyang kita sebelum abad ke-16 tidaklah mengenal bagaimana bentuk benda yang disebut itu, dan jadilah lemari; dan ini sah-sah saja. Namun, ketika orang Londo memanggil paman atau uwak mereka Om, kaum priyayi pun latah memanggil paman mereka dengan kata itu, menjadi malas memanggil Mamang, Pamanda, Pakle, Mamak, atau kata yang mengacu kepada arti kata paman. Wong cilik pun tak mau kalah, ikut berkata om kepada ayah temannya. Benar adanya bila ada orang yang lebih afdol mengucapkan assalamualaikum bila bertemu dengan sesama karena menurutnya rangkaian kata itu merupakan doa kepada Ilahi agar yang diajak bicara dilimpahi keselamatan. Namun sayang, banyak di antara mereka memandang bahwa bila seseorang berucap sampurasun, itu sama saja dengan mempratikkan kembali adat nenek moyang yang animis, dan yang lebih parah: bidah dan haram. Padahal sampurasun merupakan akronim dari sampurna rasane ingsun (sempurna batinku), sebuah pengungkapan jujur bahwa dirinya menerima orang yang diajak berbicara dengan tulus dan dada lapang. Rampes, sebagai jawaban, secara sederhana diartikan kembali atau aku pun demikian. Sukar rasanya mencari kembali kata-kata yang telah punah di mana para penuturnya telah lama tiada. Kita hanya bisa menggali kata-kata tersebut yang, untungnya, diabadikan melalui prasasti, kitab, dan pantun. Yang harus kita tekuni adalah mempergunakan kata-kata yang masih lestari tersebut dalam percakapan sehari-hari. Hilangkanlah rasa minder terhadap bahasa ibu—ibu dan pilar sejati dari bahasa Indonesia. Jangan tunggu bahasa-bahasa daerah perlaya, mumpung para sepuh kita belum berhadapan dengan sang maut. Kita tahu bahwa Indonesia terdiri dari orang-orang senang yang meng-copi lalu paste, sampai-sampai tak cukup percaya diri dengan sekadar mengatakan menyalin lalu meletakkan. Padahal dulu para pujangga tak puas bila hanya menyalin kitab Mahabharata; mereka selalu ingin menggubahnya dengan penambahan alur dan tokoh—bahkan menyaring apa saja yang tak berkesesuaian dengan adat setempat. Drupadi pun tak lagi wanita poliandri yang bersuamikan kelima Pandawa, cukup menikah dengan Semiaji—nama lain ciptaan sastrawan Jawa untuk Yudistira—sang kakak tertua. Salam Nusantara

Padi adalah sebuah keniscayaan hidup. Dari butir-butirnyalah sebagian penduduk Bumi menghidupi raga mereka, termasuk penduduk Nusantara. Sejak budidaya padi dikenal umat manusia sebagai bahan pokok, sejak itu peradaban mulai menggeliat. Padi membuat kebudayaan manusia meningkat, seiring dengan makin lamanya mereka bermukim di sebuah tempat untuk menetap. Jumlah kaum nomad makin berkurang. Maka dari itu, budidaya padi diperkirakan lahir pertama kali dari komunitas yang berdiam di lembah, di mana teknik pengairan cukup maju, seperti di lembah Sungai Gangga, Brahmaputra, dan Yangtse. Sebagian masyarakat dunia, hingga kini, mengonsumsi padi sebagai sumber karbohidrat utama, mengungguli gandum, jagung, sagu, dan tumbuhan palawija lainnya. Padi pun sebuah penanda kemakmuran. Sejak masa sejarah-madya atau Hindu-Buddha, negeri ini telah termahsyur sebagai negeri penghasil beras. Literatur Yunani purba dan epik India seperti Ramayana telah mencatat adanya “negeri emas”, “negeri padi”, dan “negeri perak” di “Dunia Timur sana”. Bila Sumatra tersohor sebagai Pulau Emas, maka Pulau Jawa sebagai Pulau Padi. Keberlimpahan Jawa akan padi dapat dilihat ketika peristiwa Mataram dengan rajanya Sultan Agung menyerang Batavia pada 1628-29. Dua abad dari sana, abad ke-19, Thomas Stamford Raffles dalam The History of Java mengakui bahwa “Apabila seluruh tanah yang ada dimanfaatkan, bisa dipastikan tidak ada wilayah di dunia ini yang bisa menandingi kuantitas, kualitas, dan variasi tanaman yang dihasilkan pulau ini.” Betapa beruntungnya penduduk tanah tropis ini. Padi juga sebuah kesakralan. Selain catatan sejarah, tak terhitung tradisi lisan yang mengetengahkan padi sebagai tema dan benang merah cerita. Dari mereka yang menganut kehidupan perhumaan hingga mereka yang berbudaya sawah, legenda padi dipastikan lahir. Mereka tahu, padi adalah berkah dari langit sekaligus bumi. Ia bersifat transenden, perwujudan Dunia Atas yang suci dan feminis dengan Dunia Bawah yang profan dan maskulin. Langit yang basah dan esensial dan tanah-bumi yang kering dan eksistensial merupakan “orangtua” padi. Padi, dalam hal ini, adalah mandala, poros kosmos atau axis mundi, atau harmoni, perpaduan efektif antara protagonis dengan antagonis. Bila demikian, maka padi sama saja dengan wayang, pantun, alunan gamelan, dawai kecapi, candi, dan apa pun yang menjembatani antara Dunia Atas yang tak berwaktu dengan Dunia Manusia yang terikat waktu. Ia hierofani (perwujudan suci) dan apotheosis (manusia-dewa), penghubung dunia Hyang Tunggal yang ilahiah dengan manusia. Dari kesakralan lahirlah upacara yang mengagungkan sosok yang berjasa dalam “menumbuhkan” padi seperti Dewi Sri atau Sanghyang Pohaci. Sosoknya senantiasa “dipanggil” dalam upacara agar ia selalu menjaga dan tak bosan mengaruniai manusia dengan limpahan padi. Orang-orang menyimpan sesajen di rumah-rumahan atau saung sanggar atau pupuhunan di sekitar sawah sebagai “kediaman” Sang Sri yang baik hati. Juga orang membangun lumbung padi, yang tak jarang padanya terdapat ukiran naga—perlambang makhluk bawah tanah (bila kita perhatikan cukil atau centong nasi, akan tampak bentuk ular/naga pada tangkainya). Kita tahu, naga adalah makhluk mitologis yang hidup di air yang kisahnya tersebar di hampir semua daratan Asia. Disebut suci karena, seperti yang disebutkan dalam sejumlah mitos padi, ia pun bukanlah hasil “hubungan seksual” antara Dunia Atas atas langit dengan Dunia Bawah atau bumi. Pantun Sulanjana, misalnya, menyebutkan bahwa padi lahir dari sebuah kesedihan Naga Anta. Makhluk berbadan naga ini menangis karena tak bisa ikut serta membangun Bale Mariuk Pada Gedong Sasaka Domas di negeri Pajajaran yang diperintahkan Dewa Guru. Tiga tetes airmatanya jatuh dan berubah menjadi tiga butir telur. Dari salah satu telur itu lahirlah Nyi Pohaci, yang kelak menjadi padi dan palawija lain. Kesedihan pun membawa berkah. Suasana upacara Seren Taun di Kasepuhan Ciptagelar, Sukabumi, Jawa Barat, ketika padi dimasukkan ke dalam lumbung utama atau “Leuit Jimat” secara sakral pada 2007 sebagai Seren Taun yang ke-639 (jadi masyarakat setempat sudah sejak 1368 M melakukan upacara tersebut, mengikuti panen yang dilakukan setahun sekali). Sumber: http://www.kompas.com/data/photo/2009/08/12/3451295p.jpg Bila sesaji, saung sanggar, dan lumbung adalah mantra nonverbal, maka proses menggarap sawah adalah mantra verbal yang bersifat nonnaratif: dari mencangkul tanah, menebar bibit padi, mencabut tanaman padi baru tumbuh untuk ditanam, menanam benih padi (tandur), menyiangi rumput, hingga memotong padi. Begitu pula setelah panen, ketika orang mulai mengikat padi, menuju lumbung, memasukkan padi ke lumbung, dan menatanya di lumbung padi, semuanya adalah proses suci. Tatkala telah menjadi beras, dari memasukkannya pada periuk hingga memasukkannya ke mulut, diperlukan perlakuan-perlakuan yang tak sembarangan. Sakral berarti ia pun punya pantangan. Bila seorang anak tak menghabiskan nasi dalam piringnya, sang ibu akan memperingatkan bahwa butir beras itu menangis. Membuang beras atau padi berarti menghinakan Sanghyang Sri Pohaci. Di sejumlah daerah dinyatakan pelarangan bersiul di rumah karena akan menyebabkan Dewi Sri ketakutan. Keistimewaan padi dapat dilihat pula ketika kita menemukan warung (walau kini jarang sekali ditemukan) di mana pemiliknya menggratiskan nasi—tiga kali menambah pun tetap gratis; yang kita bayar hanyalah lauk pauk dan sayur mayur. Di sini tersirat, ketika beras pantang untuk diperjualbelikan, bahwa ia tak lain adalah milik bersama, siapa pun aku, siapa pun ia, siapa pun kamu. Memperjualbelikan gabah juga beras haram hukumnya, Saudara! Padi, seperti juga benda alami lainnya dalam pandangan masyarakat primordial, dipercaya sebagai hasil perwujudan wanita luar biasa nan cantik. Dari jasad atau kuburan sosok wanita itu, muncullah padi dan sejumlah palawija lain. Sri Pohaci Dangdayang Trusna Wati Nyi Sri Bibiting Sri alias Dewi Aruman, misalnya, dalam Wawacan Sulanjana (sastra jenis wawacan muncul setelah pengaruh Islam kuat), karena tak diberi buah holdi (sebagai pengganti air susu) lagi maka ia pun mati dan mayatnya diurus oleh Aki dan Nini Bagawat Sanghyang Sri. Muncullah keajaiban! Dari kelapanya tumbuh pohon kelapa, dari telinganya tumbuh buah-buahan pelbagai warna (merah, kuning, hijau), dari rambut dan matanya keluar berbagai macam ketan, dari tangannya timbul pohon enau, dari jarinya bermacam bambu, dari payudaranya muncul buah-buahan, dari bulunya terbit rerumputan. Kesemua palawija penjelmaan Sri Pohaci (kawung, kelapa, bawang, bambu, jengkol, kemiri, sirih, tembakau, waluh, dan tanaman lain kebutuhan petani) itu dibawa ke Pakuan oleh Semar. Pakuan pun makmur. Padi (dan tetumbuhan lain) adalah dunia wanita yang penuh kelembutan dan selalu memproduksi kehidupan. Keterikatan intim antara padi dengan dunia wanita terlihat pula ketika suami Dewi Nawangwulan, yakni Prabu Siliwangi raja Pajajaran (dalam versi lain, Pangeran Surya Kancana Ratu Sajagat), melanggar perjanjian karena penasaran dengan memergoki istrinya yang tengah menanak nasi. Sang Raja wajar penasaran karena hanya dari satu tangkai padi, istrinya bisa mengakomodasikan kebutuhan makan seluruh rakyat Pakuan. Tak masuk akal! pikirnya. Namun, Dewi Nawangwulan, anak Batara Guru dari kahyangan itu, tak bisa mentolelir keteledoran suaminya. Jelas ia marah melihat sang suami masuk dapur dan membuka periuk tanpa izinnya (nama ini terdapat pula dalam cerita Jaka Tarub dan Aryo Menak, termasuk kerahasiaan sang istri ketika menanak nasi). Selanjutnya, rahasia Nawangwulan sebagai bidadari terkuak, talak pun jatuh. Nawangwulan kembali ke kahyangan dan berpesan pada suaminya agar membuat penumbuk padi ( lisung), bakul nasi, kipas ( hihid) pendingin beras, centong atau cukil , dan dulang (tempat membolak-balik dan mendinginkan nasi). Jelas, urusan dapur seyogyanya bukan urusan kaum lelaki. Kedudukan padi yang sakral mencerminkan posisi perempuan di Nusantara dalam kondisi serupa. Di Minang Rumah Gadang adalah rumah perempuan, dan bagian belakang rumah itu adalah wilayah perempuan. Di budaya Sunda, perempuan menempati ruangan kanan rumah dan juga belakang rumah di mana terdapat dapur. Di sini pula tersimpan padi yang masih basah atau goah, yang ditutupi kain putih, dan putih gambaran Dunia Atas. Bila belakang rumah adalah bagian perempuan, maka bagian tengah merupakan ruang keluarga (ruang percampuran), sedangkan bagian depan merupakan wilayah lelaki di mana tersimpan padi yang sduah kering. Pada sosok Sunan Ambu dalam pantun-pantun Sunda tampak pemujaan aspek dewi sebagai pemelihara. Perannya bertolak belakang dengan posisi Dewi Durga dalam Hindu yang bersifat destruktif. Sakti Sang Ambu positif sekaligus domestik, sakti Sang Durga negatif sekaligus kosmopolit. Sebagai hasil bumi, padi dan palawija berbeda dengan barang tambang. Dalam kisah Sulanjana atau Sri Sadana, ketika Sanghyang Sri Pohaci meninggal, maka Bangbang Kusiang, saudara kembar Sri Pohaci, bunuh diri bersama dua orang pengawalnya. Dari kuburan Bangbang Kusiang muncul benih emas dan perak, dari kuburan dua pengawalnya muncul benih besi dan baja. Kesemua benda pertambangan merupakan penjelmaan lelaki. Tak heran bila sejak bibitnya ditanam di petak ladang atau sawah hingga ia disulap jadi nasi di dapur, kaum perempuanlah yang melakukannya; sedangkan lelaki bertindak sebagai sarana pengolah padi: membuat pacul, menggaruki, dan membajaknya. Dengan begitu, perlogaman adalah dunia lelaki, “dunia keras”. Padi juga oposisioner sifatnya. Ia harus memiliki musuh: hama. Padi dan hama merupakan pasangan kembar yang bertentangan. Dalam cerita Sulanjana, adalah Budug Basu yang berperan sebagai hama padi, walau ia berasal air mata (yang berubah jadi telur) Naga Anta, dari mana Sri Pohaci dan Bangbang Kusiang pun berasal. Sebelumnya, Budug Basu (kisah Budug Basu pun terdapat dalam budaya Cirebon dan, inilah yang unik, berhubungan dengan kehidupan bahari) mengelilingi kuburan Sri Pohaci sebanyak tujuh kali, lalu mati. Dari peti matinya, keluar seribu jenis hama darat dan seribu jenis hama air. Sedangkan tali pengusung mayatnya menjelma jadi bermacam-macam ular. Bahkan, meskipun perusak padi, hama jelmaan Budug Basu dijaga oleh dua pengawal utusan Sapi Gumarang (ayah angkat Budug Basu), yakni Kalamula dan Kalamuntir, di negeri Sabrang Ujung Tua. Di sini terdapat jurang antara tempat hama dijaga yaitu negeri Sabrang Ujung Tua dengan tempat padi tumbuh di Pajajaran. Keduanya merupakan pasangan dualistik yang saling berseteru sekaligus transenden. Teranglah, bila Sri Pohaci merupakan perwujudan Dunia Atas, maka Budug Basu merupakan transendensi Dunia Bawah. Keduanya bertemu di Dunia Tengah, alam manusia, sebagai musuh abadi. Dengan adanya hama, padi bukan saja kekal namun juga terkena sifat fana. Dan bukankah ia perpaduan antara yang absolut dengan yang relatif, esensi dengan substansi? Juga dapat kita nilai, bahwa segala sesuatu yang mendatangkan bencana, seperti kasus Budug Basu, berasal dari Bumi, dari dunia manusia, bukan dari kahyangan atau Dunia Atas yang jelas suci. Secara kodrati, dalam agama dan budaya mana pun, penghuni Bumi bernama manusia cenderung perusak. Padi, yang bernama Latin Oryza sativa, hidup di dua dataran, rendah dan tinggi. Di dataran rendah ia tumbuh di persawahan, hidup dari sistem irigasi, di mana manusia pendukungnya cenderung berperan aktif dalam pengolahan sawah dan dengan begitu masyarakatnya cenderung bersendikan patriakri. Di dataran tinggi ia tumbuh di perhumaan, menghasilkan padi gogo atau gogo rancah, bergantung pada curah hujan. Dengan demikian manusia pendukungnya begitu tunduk pada anugerah langit dan hidupnya cenderung berazaskan matriarki (Sumardjo, 2003: 212). Bagi masyarakat peladang terutama, kehadiran “Ibu Surgawi” begitu dinanti, begitu dipuja, maka lahirlah Dewi Sri, Nyi Pohaci, Dewi Sukraba, Dewi Supraba, serta peri-peri gaib dengan segala keistimewaannya dalam cerita-cerita lisan di negeri ini (ingatlah legenda 7 atau 40 bidadari di mana salah seorangnya tak bisa pulang ke swarga akibat campur tangan lelaki di bumi, bidadari bersangkutan biasanya menjelma menjadi Dewi Padi). Kini, padi masih ditanam di Indonesia dan Sri Pohaci atau Dewi Padi lainnya masih diagungkan oleh sebagian kecil petani primordial, entah itu di Kanekes (Banten), di Ciptagelar (Sukabumi, Jawa Barat), entah itu di komunitas peladang lainnya, di mana ketahanan pangan cukup walau kadang hasil panen turun. Namun, bila dulu yang dirusak Budug Basu hanyalah padi, kini yang dirusak manusia adalah lahan padi. Tak hanya merusak, lebih dari itu: menghilangkan area persawahan untuk dijadikan area lain. Bukan lagi palawaji yang tumbuh dari tanah, melainkan beton-beton dan berutas-utas kawat yang angkuh. Sawah dan ladang disihir menjadi mal yang megah lagi pongah, swalayan yang menyedot listrik bermega-mega watt, vila mewah, dan wahana wisata yang bukan untuk dihadiri para petani. Bahkan pada suatu masa, menurut berita, negara ini menjadi pengimpor beras. Tak ada kata lain yang bisa terucapkan selain menyedihkan bagi negeri lumbung padi ini. Kemakmuran tinggal cerita, kesucian padi hanya seonggok masa lalu. Padi kini hanya sebatas keniscayaan hidup semata, sebagai pengisi lambung belaka—tak ada lebihnya. Salam Nusantara!

|

Print this page

Print this page RSS Feed

RSS Feed